Chovi

um Artur d’Amaru infanto-juvenil

Tudo começou com um pingo num i.

E, lentamente, chovi outro e mais outro.

Daí deu de pingar em cada e todo til, circunflexo, agudo e crase.

Pensava: poupem-se, pelo menos, os solenes pontos finais, as vírgulas, coitadinhas, os tão semi-úteis pontos-e-vírgulas, os tremas, os diferenciadores apóstrofos e os inclusivos hifens. Compaixão com os benéficos travessões! Nisso, as convenientes interrogações e vantajosas exclamações já viravam deformados borrões, como se a tinta que lhes tinha dado vida quisesse voltar para a serenidade confortadora de algum tinteiro vintage imaginário que, de fato, nunca tinha existido ou há muito já não existia mais. Lá se foram as frutíferas pontuações. Todas.

Como chovi naquela folha de papel dessa despontuada história. Muito mais que simples chuva a cântaros. Diluviei.

As letras se desgarravam, diluíam e escapavam das palavras em busca de seus refúgios ininteligíveis – os acentos salva-vidas, mas estes já tinham fugido. Palavras, sem mais nem menos, deixavam de sê-lo e se obliteravam, como cabras-cegas, em grandes, embaçadas e azuladas manchas, antes de desvanecer esfumadas, evaporando no nada. Frases inteiras se enodoavam para virar ondas gigantescas que, ao mesmo tempo, engoliam vorazes as demais orações da página e devolviam outras imagens de histórias passadas, mal passadas ou reinventadas.

Que só podiam ser lidas de relance, fugazmente, enquanto surfavam ou eram feitas surfar na velocidade magnífica da onda imensa que embaralhava, em turbilhão, as outrora linhas-retas da página para logo se liquefazerem ou virarem tocos de fósseis e destroços, como mal-impressas notas de rodapé.

Aqui, uma infinitude de escribas do Antigo Egito, em pose de lótus, ensanduichados entre as pranchas que carregavam no colo para escrevinhar e as pranchas que os carregavam para as altas vagas como hieróglifos a serem extintos, sobre as quais continuavam surfando enigmaticamente sentados, transportados pelas ondas até as máximas alturas para logo depois serem violentamente atirados no abismo da gravidade, e serem espatifados no quebra-mar junto com as prensas móveis de Gutenberg e os teclados digitais não mais funcionantes.

Ali, uma nova crista de onda faria despontar miríades incontáveis de Vênus de Botticelli em ressonâncias fractais que, mal chegando a se formar, logo tinham seus braços amputados como a de Milo, sendo imediatamente transformadas em borbulhantes bolhas flutuantes, como gotículas de vapor desprendido das espumas, ou se diluíam inexoravelmente no azul profundo do mar.

Era possível entrever acumulações e mais acumulações, camadas e mais camadas, sedimentos e mais sedimentos entre uma e outra convulsão deste mar-voragem de substratos. Inteiras partículas e grânulos de culturas, gotículas de civilizações e respingos de continentes, agora relegados à condição de plebeus cristais de areia e obrigados, enfim, a coabitar, a conviver, a se versar ou se agregarem, conglomerarem, reaglutinarem como grãos reagrupados e prontos para serem mal interpretados por eventuais e apressados arqueólogos ou potenciais e improvisados historiadores.

Vislumbres de catedrais-dinossauros e visões de icebergs-arranha-céus despontavam entre uma e outra miragem, um e outro delírio, uma e outra alucinação, naquela fração excitantemente apavorante em que o tempo rebenta o espaço, antecedendo o estouro, o estalo, a detonação em forma de onda.

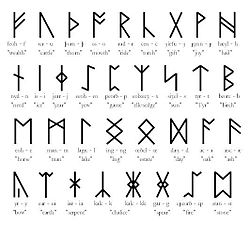

Inteiros alfabetos e sistemas de escrita mal-conhecidos ou totalmente desconhecidos se confundiam, misturavam, agarravam e desgarravam com extrema rapidez, sem que nunca pudessem ser decifrados ou desvendados. Sistemas numéricos nunca decodificados de supostas culturas passadas se reviravam, explodindo em meros gravetos, resíduos e detritos marinhos, mu-dançando sua lógica incompreensível até ribombar sem abstrações, sintaxes sem elucidações, geometrias indetectáveis. Tudo rigorosamente ao pé da letra.

Só havia polvorosa, frenesi, tumulto, agitação, dinamismo de movimentos contínuos em perene deslocamento e torvelinho, infinitos tempos em alvoroço sem espaços definidos, vórtices sem fronteiras fracionadas nem qualquer ilusão decrépita de propriedade privada. Pura energia em disparada.

Tudo isso se deu numa única folha de papel. Numa humilíssima e umidíssima página de banal dilúvio quotidiano.

Virada aquela página, a seguinte, que parecia integrar a mesma encadernação, revelava-se calma, pura, serena e tranquila. Nova novíssima, bem limpa e seca, e perfeitamente em branco, zerada. Ou quase.

Quase pois, ao contemplá-la com mais cuidado e atenção, num cantinho remoto de uma de suas laterais, parecia haver um ponto. Um pontinho. Minúsculo e quase imperceptível.

Como esse ponto poderia ter se inserido e manifestado nessa nova página em branco? Teria ele escapado da página anterior e espocado aqui? Teria ele, talvez, sido impresso por algum erro, alguma sujeira ou descuido de imperfeição gráfica? Seria ele um defeito de fabricação brotado no corpo da página? Ou teria sido ele proposital, fruto de alguma serelepe intervenção do acaso ou de descuidado e desleixado manuseio?

Quanto mais era encarado este quase imperceptível ponto, mais crescia e se expandia, alargava e avolumava, dilatava e se agigantava. O ponto, fitado em sua plena condição de ser, não tinha, obviamente, qualquer dimensão, era um quase-nada, mas mais ele era observado, mais se amplificava e se distendia, mais medrava e adquiria imensidão e ao mirá-lo com o respeito devido à sua presença, revelava tudo conter e tudo poder.

Seria todo ponto final, no fundo e na superfície, contemporaneamente, um ponto inicial?

Ou será que os pontos existem apenas na simples concepção da única capacidade que temos? A de sonhar…

Não sei.

Mas neste outro devaneio, parei de chover.

Nesta nova página em branco, deixarei o ponto reinando só, soberano e absoluto. E não mais como um acessório pingo num i.

* obra de Guilherme Mansur