A ditadura da tecnologia – uma hegemonia que deforma os afetos, “mata” o “próximo” e nos faz muito mal

Por: Luigi Zoja

Fonte: L’Unità de 8/11/2012

Tradução: Mario S. Mieli

Através de um percurso subterrâneo, universal e transversal, que ataca cada povo com a hipermodernização, nos foi imposta uma nova “ditadura”: uma hegemonia autoritária não de certas formas políticas, mas de um universo econômico e tecnológico sem precedentes em toda a história humana.

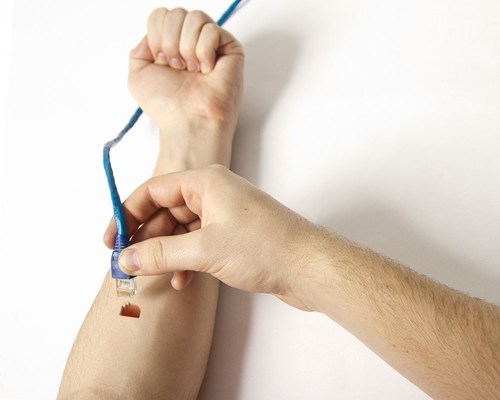

Esse processo envolve e deforma os nossos afetos e as nossas relações com os outros, as nossas emoções e o controle de nosso sistema neuronal. Há tempo a crítica do consumismo exasperado nos diz que comprando objetos e progresso, nossa atenção é desviada dos seres humanos e é redirecionada para as compras e as coisas. Nos últimos anos, porém, também aprendemos que a técnica gera (por exemplo, por meio de telefones celulares) relações antes inexistentes com quem está distante mas, em troca, leva embora o afeto por quem está perto e nos libera das responsabilidades que isso envolvia.

São duas as causas – profundas e irreversíveis – que concorrem à atual alienação. A primeira é o anonimato da civilização de massas. Até um século atrás, a grande maioria da população mundial (bem mais que 90%) era agrícola: uma condição dominante também nos países então mais ricos, na América do Norte e na Europa Central e Setentrional. A economia e a sociedade eram prevalentemente locais: a maioria das pessoas vivia no mesmo lugar por toda a vida (o fascínio ambíguo do serviço militar consistia, em grande parte, em ser um dos poucos eventos que podia levar a pessoa para longe). E a maior parte da população conhecia apenas 200, no máximo 300 pessoas durante a vida inteira. O animal homem, por outro lado, evoluiu, durante grande parte de sua história, como nômade que vagava em pequenas bandas dentro de territórios quase vazios. O seu sistema nervoso é, portanto, predisposto a reconhecer, memorizar e acolher positivamente um número bem limitado de faces.

VIDA NA CIDADE

Porém, desde 2008, segundo as Nações Unidas, mais da metade da população terrestre vive em cidades.

É uma mudança sem precedentes, mais importante que a passagem da hegemonia mundial dos Estados Unidos para a China. A China também será uma breve aparição no palco das eras: outros protagonistas subirão e decairão como aconteceu com o Império Persa, e com aquele de Alexandre, com Roma, com a Espanha e a Inglaterra. A cidade, pelo contrário, diz o Alto Comissariado das Nações Unidas, não cederá mais a primazia para o campo. Nas cidades, o indivíduo médio que sai à rua, usa meios de transporte públicos, visita escritórios e supermercados, vê milhares de novos rostos anônimos: não durante a vida, mas a cada dia. O seu sistema nervoso, os seus mecanismos (animais e naturais) de alarme frente aos desconhecidos, são constantemente mobilizados: não percebe isso só porque se trata de uma condição que não é específica, mas permanente. Vive num estado (rastejante, inconsciente) de estresse e desconfiança para com os outros. Não sorri mais reconhecendo os rostos, como faziam seus antepassados na aldeia. Para reconhecer os rostos, liga-se a televisão. Os sorrisos artificiais e anônimos de atores e apresentadores que nunca encontrou lhe são familiares: são sua família, tecnológica e pré-confeccionada.

O segundo fator de distância e perda do próximo consiste, efetivamente, na tecnologia. A tecnologia fez coisas maravilhosas que multiplicam a possibilidade de interagir com os outros. Mas já faz bastante tempo que o alarme foi dado: os seres humanos não são mais capazes de usá-la, tornam-se dependentes dela como de uma droga e perdem a capacidade de comunicar, em vez de enriquecer essa capacidade. A esse fenômeno foi dado o nome de “Paradoxo da internet”. Mais recentemente, publicações científicas nos forneceram dados concretos. Entre 1987-2007, o número de horas diárias que o cidadão inglês médio passa em frente a meios de comunicação eletrônicos, subiu de 4 a 8, aproximadamente. No mesmo período, o tempo passado comunicando com pessoas reais diminuiu de 6 para pouco mais de 2.

Tudo isso é mórbido, em todos os sentidos. É injusto, nos sugere instintivamente tanto a moral leiga quanto a religiosa. É prejudicial psicologicamente, como procurei argumentar num breve ensaio sobre a Morte do próximo. Mas é também muito antinatural para o nosso corpo, constituindo um grave fator patógeno: a substituição dos contatos sociais com os eletrônicos pode, por exemplo, favorecer alterações nos leucócitos e diminuir a resistência contra os tumores.

Segundo a Escola de Medicina de Harvard, nas pessoas com mais de 50 anos socialmente isoladas, a perda de memória avança com uma velocidade duas vezes maior, a respeito daquelas integradas. E assim por diante. Em condições similares, nos habituamos cada vez mais a recitar as relações humanas e afetivas assim como nos são propostas pelos meios de comunicação de massa, em vez de nos relacionarmos de verdade. Tendo observado a aceleração desses fenômenos nos últimos decênios e medido as consequências devastadoras nos próprios pacientes – um psicanalista – como eu, de profissão – permitiu-se sair de seu âmbito profissional e fazer uma pergunta a teólogos e filósofos.

Durante milênios, um duplo mandamento regeu a moral judaico-cristã: ama a Deus e a teu próximo como a ti mesmo. No fim do século XIX, Nietzsche anunciou: Deus morreu. Passado o século XX também, não seria hora de completarmos aquela afirmação? Morreu também o próximo. Perdemos também a segunda parte do mandamento porque não temos mais a experiência daquela verdade que nos era transmitida pela tradição judaico-cristã. Tanto em hebraico, no Levítico, quando em grego, nos Evangelhos, “próximo” significava: o seu vizinho, aquele que você vê, sente, pode tocar.

Na complexidade das técnicas e da sociedade urbana, a experiência da proximidade parece ter desaparecido para sempre.