Como pensar

Por: Chris Hedges

Fonte: CommonDreams de 9/7/2012

Tradução: Mario S. Mieli

As culturas que perduram são aquelas que entalham um espaço protegido para quem questiona e desafia os mitos nacionais. Artistas, escritores, poetas, ativistas, jornalistas, filósofos, bailarinos, músicos, atores, diretores e renegados precisam ser tolerados se quisermos impedir que uma cultura desabe no precipício. Membros dessa classe intelectual e artística, geralmente não bem-vindos nos halls estupidificantes do mundo acadêmico, onde a mediocridade é triunfante, servem como profetas. Eles são desqualificados ou rotulados pelas elites no poder como subversivos, pois não adotam a auto-adoração coletiva. Eles nos obrigam a nos confrontarmos com as suposições não examinadas, aquelas que, se não forem questionadas, levam à destruição. Eles expõem o vazio e a corrupção dessas elites no comando. Eles articulam a falta de sentido de um sistema construído na ideologia do crescimento infinito, na interminável exploração e na constante expansão. Eles nos advertem sobre o veneno do carreirismo e a futilidade da busca da felicidade por meio da acumulação de riqueza. Eles fazem com que nos encaremos a nós mesmos, da amarga realidade da escravidão e de Jim Crow, ao assassinato genocida dos nativos-americanos e à repressão dos movimentos da classe operária, às atrocidades perpetradas nas guerras imperiais, às investidas contra o ecossistema. Eles nos fazem duvidar de nossa virtude. Eles desafiam os fáceis clichés que usamos para descrever a nação – a terra dos livres, o maior país do mundo, o farol da liberdade – para expor o nosso lado cego e escuro, crimes e ignorância. Eles oferecem a possibilidade de uma vida com significado e a capacidade de transformação.

As sociedades humanas enxergam o que elas querem ver. Criam mitos nacionais de identidade a partir de um composto de eventos históricos e de fantasia. Ignoram aqueles fatos desagradáveis que penetram, intrusos, na autoglorificação. Confiam ingenuamente na noção de progresso linear e na presunção de domínio nacional. É isso o nacionalismo – mentiras. E se uma cultura perde a sua capacidade de pensar e de se expressar, se ela silencia eficazmente as vozes dissidentes, se ela recua ao que Sigmund Freud chamava de “memórias de tela”, aquelas medidas reconfortantes de fato e ficção, então ela morre. Renuncia a seus mecanismos internos a favor de uma profunda auto-desilusão. Declara guerra contra a beleza e a verdade. Abole o sagrado. Torna a educação um mero treinamento vocacional. Deixa-nos cegos. E é isso o que ocorreu. Estamos perdidos em alto mar durante uma forte tempestade. Não sabemos onde estamos. Não sabemos para onde vamos. E não sabemos o que está prestes a nos acontecer.

O psicanalista John Steiner chama esse fenômeno de “fazer vista grossa”. Ele observa que, com frequência, temos acesso a um conhecimento adequado mas, como esse conhecimento é desagradável e desconcertante, inconscientemente, e às vezes conscientemente, preferimos ignorá-lo. Ele usa a história de Édipo para ilustrar seu ponto de vista. Argumentava que Édipo, Jocasta, Creonte e o “cego” Tirésias aferravam a verdade, que Édipo tinha matado seu pai e se casado com sua mãe, conforme profetizado, mas que conspiraram, ignorando o fato. Nós também, escreveu Steiner, fazemos vista grossa para os perigos com os quais nos defrontamos, apesar da pletora de evidência de que se não reconfigurarmos radicalmente nossos relacionamentos os uns com os outros e com o mundo natural, a catástrofe é garantida. Steiner descreve uma verdade psicológica profundamente assustadora.

Eu vi essa capacidade coletiva de auto-ilusão entre as elites urbanas em Sarajevo e, depois, em Pristina, durante as guerras na Bósnia e em Kosovo. Essas elites instruídas se recusavam firmemente de acreditar que a guerra fosse possível, embora os atos de violência por parte de bandas armadas concorrentes já tinha começado a dilacerar o tecido social. De noite, podiam-se ouvir os tiros. Mas essas elites foram as últimas a “saber”. Nós somos igualmente auto-iludidos. A evidência física de decadência nacional – as infraestruturas desmoronando, as fábricas e outros lugares de trabalho abandonados – que enxergamos fisicamente mas, de fato, não vemos. A rápida e terrificante deterioração do ecossistema, evidenciado por crescentes temperaturas, secas, inundações, destruição de safras, tempestades anômalas, calotas polares que derretem e aumento do nível dos oceanos são recebidos com a “vista grossa” de Steiner.

Édipo, no fim da tragédia de Sófocles, arranca seus olhos e, com sua filha Antígone como guia, vagueia pelo interior do país. Outrora rei, ele se torna um estrangeiro num país estrangeiro. Ele morre, nas palavras de Antígone, “numa terra estrangeira, mas pela qual ele ansiava”.

William Shakespeare, em “O Rei Lear”, usa o mesmo tema da visão e da cegueira. Aqueles que têm olhos em “O Rei Lear” são incapazes de ver. Gloucester, cujos olhos forram arrancados, encontra em sua cegueira uma verdade revelada. “Eu não tenho saída, e portanto não quero olhos”, Gloucester diz, depois de ficar cego, “Eu tropecei quando via”. Quando Lear bane sua única filha leal, Cordélia, a quem ele acusa de não amá-lo o suficiente, grita: “Fora de minha vista!” Ao que Kent responde:

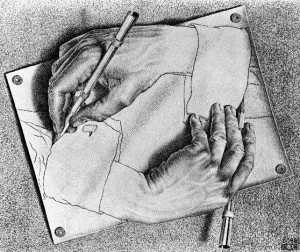

Veja melhor, Lear, e me deixe continuar a ser o verdadeiro branco do seu olho. A história de Lear, como a história de Édipo, é sobre a capacidade de se conseguir essa visão interior. É sobre a moralidade e o intelecto que ficam cegos pelo empirismo e pela visão. É sobre a compreensão de que a imaginação humana é, conforme viu William Blake, nossa manifestação da Eternidade. “Amor sem imaginação é morte eterna”.

O estudioso shakespeariano Harold Goddard escreveu: “A imaginação não é uma faculdade para a criação de ilusão; é a faculdade pela qual somente o homem aferra a realidade. A ‘ilusão’ revela ser verdadeira”. “Deixe a fé desapossar o fato”, Starbuck diz em “Moby Dick”.

“É apenas o nosso absurdo preconceito ‘científico’ de que a realidade deve ser física e racional que nos cega com relação à verdade,” advertiu Goddard. Como Shakespeare escreveu: “Há coisas invisíveis aos olhos dos mortais”. Mas essas coisas não são vocacionais ou factuais ou empíricas. Elas não se encontram nos mitos nacionais de glória e poder. Elas não se conseguem pela força. Elas não chegam através da cognição ou do raciocínio lógico. Elas são intangíveis. Elas são a realidade da beleza, da dor, do amor, da busca por um sentido, da luta para encararmos nossa própria mortalidade e da habilidade de encarar a verdade. E as culturas que desprezam essas forças da imaginação cometem suicídio. Elas se tornam incapazes de ver.

“Como, com essa cólera, pode a beleza manter um apelo”, escreveu Shakespeare, “Que ação não é mais forte que uma flor?” A imaginação humana, a capacidade de se ter visão, de construir uma vida de significado mais que de utilitarismo, é tão delicada quanto uma flor. E se for esmagada, se um Shakespeare ou um Sófocles não são mais considerados úteis no mundo empírico dos negócios, do carreirismo e do poder corporativo, se as universidades considerarem um Milton Friedman ou um Friedrich Hayek mais importantes que uma Virginia Wolf ou um Anton Chekhov, então nos tornamos bárbaros. Estamos garantindo nossa própria extinção. Estudantes aos quais se nega a sabedoria dos grandes oráculos da civilização humana – visionários que nos incitam a não nos adorarmos a nós mesmos, a não nos ajoelharmos diante da emoção humana básica da ganância – não podem ser educados. Eles não podem pensar.

Para pensar, conforme compreendia Epicuro, “precisamos viver na clandestinidade”. Precisamos construir muros para deixar fora a hipocrisia e o ruído da multidão. Precisamos nos recolher numa cultura baseada na impressão onde as ideias não são deformadas em frases de efeito e clichés encerra-pensamento. Pensar, escreveu Hannah Arendt, “é um diálogo sem som entre eu e mim mesma”. Mas pensar, segundo seus escritos, sempre pressupõe a condição humana de pluralidade. Não tem qualquer função utilitária. Não é um fim ou um alvo fora de si mesmo. É diferente de raciocínio lógico, que se concentra num objetivo finito e identificável. O raciocínio lógico, os atos de cognição, servem a eficiência de um sistema, inclusive o poder corporativo, que é, geralmente, na melhor das hipóteses, moralmente neutro, e com frequência, mau. A incapacidade de pensar, escreveu Arendt, “não é uma deficiência dos muitos a quem falta o poder do cérebro, mas uma possibilidade sempre presente para qualquer um – cientistas, acadêmicos e outros especialistas em empreendimentos mentais não estando excluídos”.

Nossa cultura corporativa nos apartou com eficácia da imaginação humana. Nossos dispositivos eletrônicos penetram cada vez mais profundamente em espaços que antes eram reservados à solidão, reflexão e privacidade. Nossas ondas aéreas estão repletas de espalhafatos e absurdos. Nossos sistemas de educação e comunicação menosprezam as disciplinas que nos permitem ver. Celebramos as prosaicas capacidades vocacionais e os ridículos requisitos dos testes padronizados. Confinamos aqueles que pensam, inclusive muitos professores da área de Humanidades, num deserto onde não conseguem encontrar emprego, remuneração ou uma voz. Vamos atrás do cego para além do penhasco. Fazemos a guerra contra nós mesmos.

A importância vital do pensamento, escreveu Arendt, é aparente só “em tempos de transição, quando os homens não podem se fiar somente na estabilidade do mundo e no seu papel dentro dele, e quando a questão concernente as condições gerais da vida humana, que como tal são propriamente coevas com a aparição do homem na terra, ganham uma agudeza incomum”. Nunca necessitamos mais de nossos pensadores e artistas que em tempos de crise, como Arendt nos lembra, pois eles fornecem as narrativas subversivas que nos permitem projetar um novo curso, um curso que possa garantir nossa sobrevivência.

“O que devo fazer para ganhar a salvação?” Dimitri pergunta a Starov em “Os Irmãos Karamazov”, ao que Starov responde: “Acima de tudo, nunca minta a você mesmo”.

Este é o dilema que enfrentamos como civilização. Marchamos coletivamente para a auto-aniquilação. O capitalismo corporativo, se deixado sem controle, nos matará. Ainda assim, como não podemos pensar e não escutamos aqueles que pensam, nos recusamos de ver o que está prestes a nos acontecer. Criamos mecanismos de entretenimento para obscurecer e silenciar as duras verdades, da mudança climática ao colapso da globalização e à nossa escravidão ao poder corporativo, o que significará nossa autodestruição. Se não pudermos fazer mais nada, devemos, mesmo como indivíduos, estimular o diálogo privado e a solidão que torna o pensamento possível. É melhor ser um pária, um estranho em seu próprio país, que um exilado de si mesmo. É melhor ver o que está para nos suceder e resistir que refugiar-se nas fantasias adotadas por uma nação de cegos.

© 2012 Chris Hedges

Chris Hedges escreve regularmente para Truthdig.com. Hedges graduou-se na Harvard Divinity School e foi correspondente no exterior, durante quase duas décadas, do New York Times. É autor de vários livros, entre os quais: War Is A Force That Gives Us Meaning, What Every Person Should Know About War, e American Fascists: The Christian Right and the War on America. Seu livro mais recente é: Empire of Illusion: The End of Literacy and the Triumph of Spectacle.